Kunst trifft Kulturpolitik: «Depot der abgelehnten Kulturförderanträge»

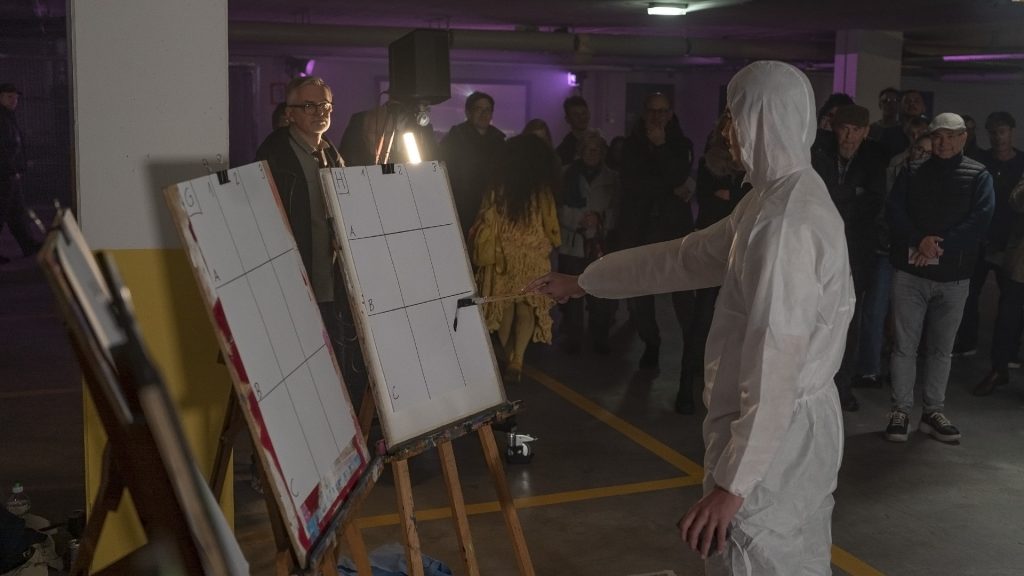

Sebastian Frommelt im Depot der abgelehnten Kulturförderanträge | Foto: Gregor Meier

Am Samstagabend öffnete sich ein ungewöhnlicher Kulturort: Die Tiefgarage der Neutrik AG wurde zum «Depot der abgelehnten Kulturförderanträge». Das Kollektiv Tiefgarage rund um Sebastian Frommelt, Juliana Beck und Fabian Reuteler lud zur ersten Führung durch eine Installation, die gleichermassen unterhält, wie zum Nachdenken anregt.

Demokratie trifft Kunstförderung

Pünktlich um 20:00 Uhr begrüsste der neue Direktor der Kunstschule, Sebastian Frommelt, der sich selbst als «archivarischer Leiter» des Depots bezeichnete, die zahlreich erschienenen Gäste. Der Andrang war grösser als erwartet – ein Zeichen dafür, dass das Thema Kulturförderung in Liechtenstein auf grosses Interesse stösst.

«Zurzeit wird in Liechtenstein diskutiert, ob eine Kulturstrategie benötigt wird», erklärte Frommelt. «Die Diskussionen schlittern nach absehbarer Zeit immer wieder auf das Themenfeld Kulturförderung.» Die Herausforderung für Fördergremien sei immens: Sie müssten während derselben Sitzung über die Uniform einer Blasmusikkapelle ebenso entscheiden wie über «schwer nachvollziehbare Kunstprojekte im Bereich des skulptural-literarischen immersiv-medialen Contemporary Minimalism Performance Interaction».

Zehn fiktive Projekte als Diskussionsgrundlage

Das Kollektiv Tiefgarage hat zehn bewusst fiktive, von der Förderung abgelehnte Kunstprojekte entwickelt und diese mit freiwilligen Helferinnen und Helfern inszeniert. Die Besucher erhielten die Möglichkeit, sich Notizen zu machen – oder sich auf ihr Bauchgefühl zu verlassen, «so wie es in den Entscheidungsgremien ja auch oft der Fall ist», wie Frommelt augenzwinkernd anmerkte.

Die präsentierten Projekte spannten einen weiten Bogen: Von «Grossmutter» (1972), einer Videoinstallation über die «Erruhigstellung der Frauen durch ideale Berieselung», über «Also Jodelte Zaratustra», das Jodeln und Philosophie fusioniert, bis hin zu «Me, Myself and I», einer kritischen Auseinandersetzung mit Social Media.

Besonders eindrücklich war «Fast-Working-Slow-Food», das den Wandel Liechtensteins «vom Heuwender zum Treuhänder» thematisiert. Die Performance «Wo die Gerüchteküche brodelt» setzte sich mit der gesellschaftlichen Enge auseinander, «wo jeder jeden kennt» und «der öffentliche Raum vergiftet ist mit Intrigen».

Humor als Türöffner

Frommelt selbst musste beim Projekt «Also Jodelte Zaratustra» einspringen und philosophische Zitate über Jodelklänge hinweg zum Besten geben. «Wir sparen auch hier beim Personal, vor allem bei den Chorstreffen», kommentierte er trocken die reduzierten Produktionsbedingungen.

Die Installation «Prêt-à-Deporter» einer ehemaligen Modemacherin kritisierte den «Laufsteg der Gesellschaft» und den «Zwang zur Normierung bei gleichzeitiger Erwartung von Perfektion». Schönheit werde zur «Kampfrüstung», so die Botschaft.

Demokratischer Volksentscheid als Lösung?

Der Abend diente als «Versuchsanlage», um erste Erfahrungen mit einem demokratischen Entscheidungsverfahren für Fördervergaben zu sammeln. Die Besucher sollten am Ende über eines der zehn Projekte abstimmen – nur eines könne gefördert werden. «Sie, verehrte Gäste, tragen heute die Verantwortung, als politisch mündige und kulturell interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft eines der repräsentierten Projekte zu entscheiden», so Frommelt.

Kritik ohne Befindlichkeiten

Das Format ermöglicht es, über Förderkriterien zu diskutieren, ohne einzelne Kulturschaffende zu verletzen. «Da diese Fragestellung über fiktive Kunstprojekte geschieht, kann der Diskurs offen geführt werden, ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten», betonte der archivarische Leiter.

Mit Unterstützung der Kulturstiftung Liechtenstein, der Gemeinde Schaan und der Neutrik AG gelang dem Kollektiv Tiefgarage ein unterhaltsamer und zugleich nachdenklich stimmender Abend. Das Konzept richtet sich an Menschen, die sich kritisch mit der Kulturförderdebatte auseinandersetzen möchten – «oder einfach schon immer einmal offen über Kunst lachen wollten».

Die Veranstaltung war bei freiem Eintritt zugänglich und zeigt: Kulturpolitik muss nicht trocken sein. Mit Humor und Kreativität lassen sich auch komplexe Fragen verhandeln.